fermer

Rejoignez le Carbon Club Aktio !

1 email par mois, 2 articles de fond

Merci, votre inscription à bien été prise en compte !

Il semblerait qu'une erreur soit survenue, veuillez réessayer !

Cet article explore en profondeur ces enjeux : état actuel, limites du système et leviers à activer pour que les offres d'énergie verte accélèrent vraiment la décarbonation.

Il n’existe pas de définition légale stricte et unifiée du terme « électricité verte ». Dans les faits, une électricité est considérée comme "verte" si elle est associée à une Garantie d’Origine (GO), terme qui a, lui, une définition juridique précise.

💡 Remarque : le terme Garantie d’Origine est la déclinaison européenne de ce qu’on appelle de manière générique les Energy Attribute Certificates (EAC).

Une Garantie d’Origine (GO) est un certificat électronique qui atteste qu’un MWh d’électricité a été produit à partir d’une source renouvelable. Il s’agit principalement d’énergie hydraulique, solaire ou éolienne, mais d’autres sources sont également éligibles, comme la biomasse, la géothermie ou encore l’énergie marine (hydrolienne, marémotrice, houlomotrice, osmotique).

Dans le cadre d’un contrat d’électricité verte, le fournisseur d’énergie va donc adosser un certain nombre de GO aux MWh consommés par son client afin de couvrir tout ou partie de sa consommation.

💡 Remarque : la production de biogaz peut également bénéficier de Garanties d’Origine (GO), utilisées dans les contrats de “gaz vert”.

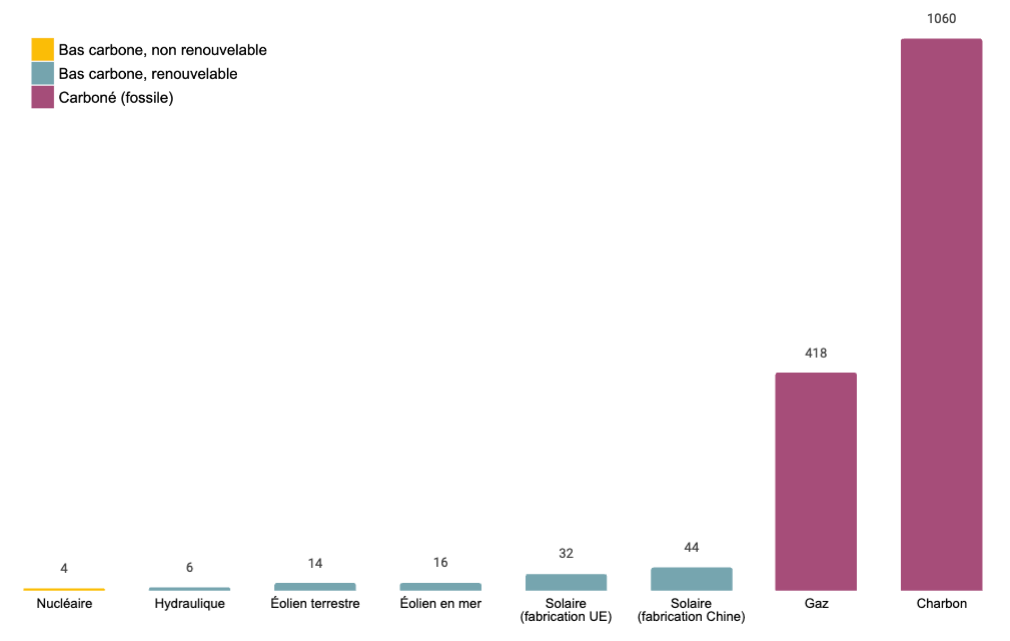

Il faut distinguer l’électricité verte (= renouvelable) de l’électricité bas-carbone. Si tous les moyens de production renouvelables sont considérés comme bas-carbone, l’inverse n’est pas vrai. La production nucléaire, en l’occurrence, est bas-carbone (voir figure 1), mais non renouvelable, et ne peut donc être associée à des Garanties d’Origine (GO).

Dans un bilan carbone, les émissions liées à l’électricité peuvent être comptabilisées selon deux approches :

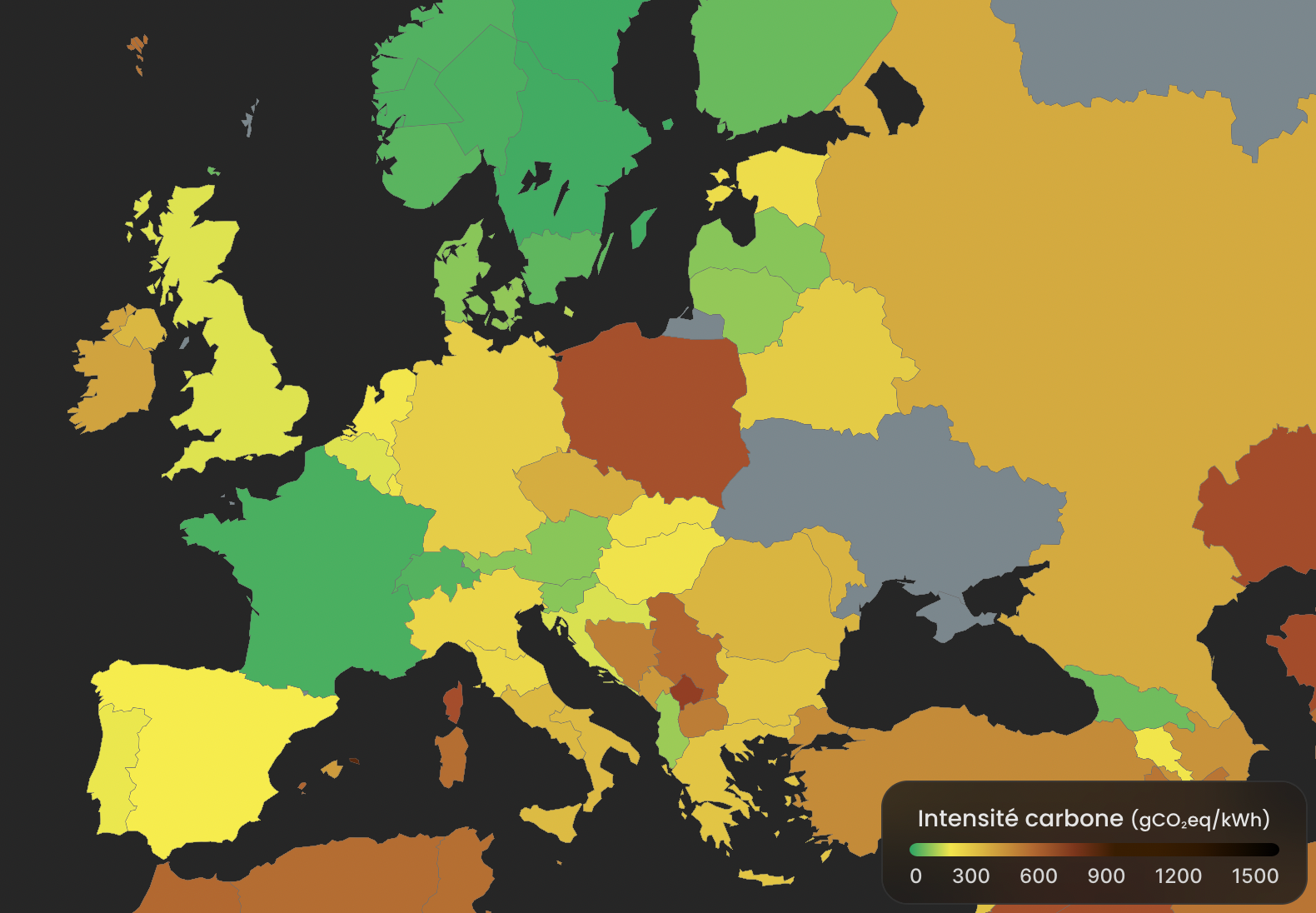

Si la méthodologie française (BEGES) ne permet pas l’approche market-based, celle-ci est autorisée dans la méthodologie internationale (GHG protocol). Une entreprise peut donc réduire les émissions market-based liées à sa consommation électrique grâce à l’achat de Garanties d’Origine (GO). Cela a d’autant plus d’impact dans les pays où le mix électrique national est très carboné. Les émissions location-based restent en revanche inchangées.

C’est la promesse des fournisseurs d’électricité verte mais la réalité est un peu plus complexe.

Une Garanties d’Origine (GO) ne garantit pas que l’électricité consommée physiquement provient d’une source renouvelable. Elle certifie uniquement qu’une quantité équivalente d’électricité verte a été injectée sur le réseau quelque part en Europe au cours de l’année (ou du mois, pour la France).

Il n’y a pas, à ce jour, d’exigence de correspondance spatiale entre le lieu de production et de consommation. On peut donc acheter une Garanties d’Origine (GO) provenant d’un barrage hydroélectrique en Islande et l’adosser à la consommation d’un site en France, quand bien même il n’existe aucune interconnexion électrique entre ces deux pays.

💡 Remarque : les échanges sont possibles entre les pays membres de l'Association of Issuing Bodies (AIB) qui comprend les pays membres de l’UE ainsi que d’autres pays d’Europe hors-UE comme la Suisse, l’Islande ou la Norvège.

Il n’y a pas non plus d’exigence de correspondance temporelle. On peut par exemple acheter des Garanties d’Origine (GO) 100% solaires alors qu’on consomme de l’électricité la nuit.

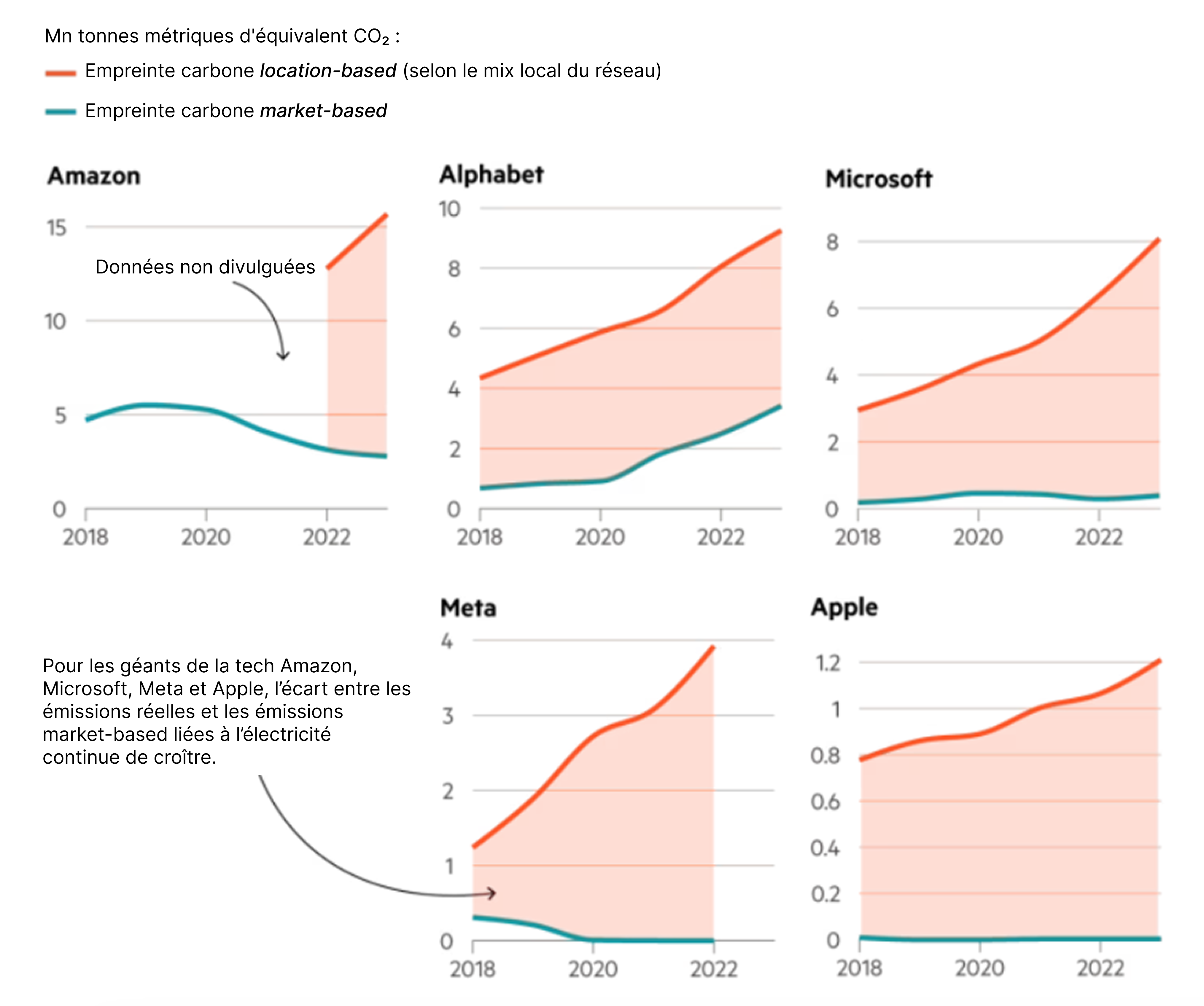

Les entreprises peuvent donc virtuellement neutraliser l’impact carbone de leur consommation électrique, sans qu’il y ait de corrélation entre les émissions “contractuelles” et les émissions réelles. Une entreprise peut ainsi s’engager dans une démarche SBTi avec un objectif de réduction de ses émissions scope 1 et 2 en “valeur absolue” (i.e. les émissions doivent baisser même si l’entreprise se développe) et répondre à l’essentiel de cet objectif de décarbonation… simplement en achetant des Garanties d’Origine (GO) !

Si l’on comprend l’intérêt d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et donc de rémunérer leur production avec ce “premium”, l’absence de lien physique entre le lieu et le moment de production et de consommation peut rendre le mécanisme contre-productif. En effet, cela peut alimenter la croyance que l’on peut diminuer ses émissions facilement et à bas coût, simplement en achetant des Garanties d’Origine (GO), ce qui détourne l’attention d’autres mesures indispensables.

💡 Remarque : le GHG protocol prévoit une évolution de la comptabilisation du scope 2 dans les années à venir. Cette mise jour devrait exiger une concordance spatio-temporelle plus fine (les critères de concordance devraient varier en fonction de la consommation de l’entreprise).

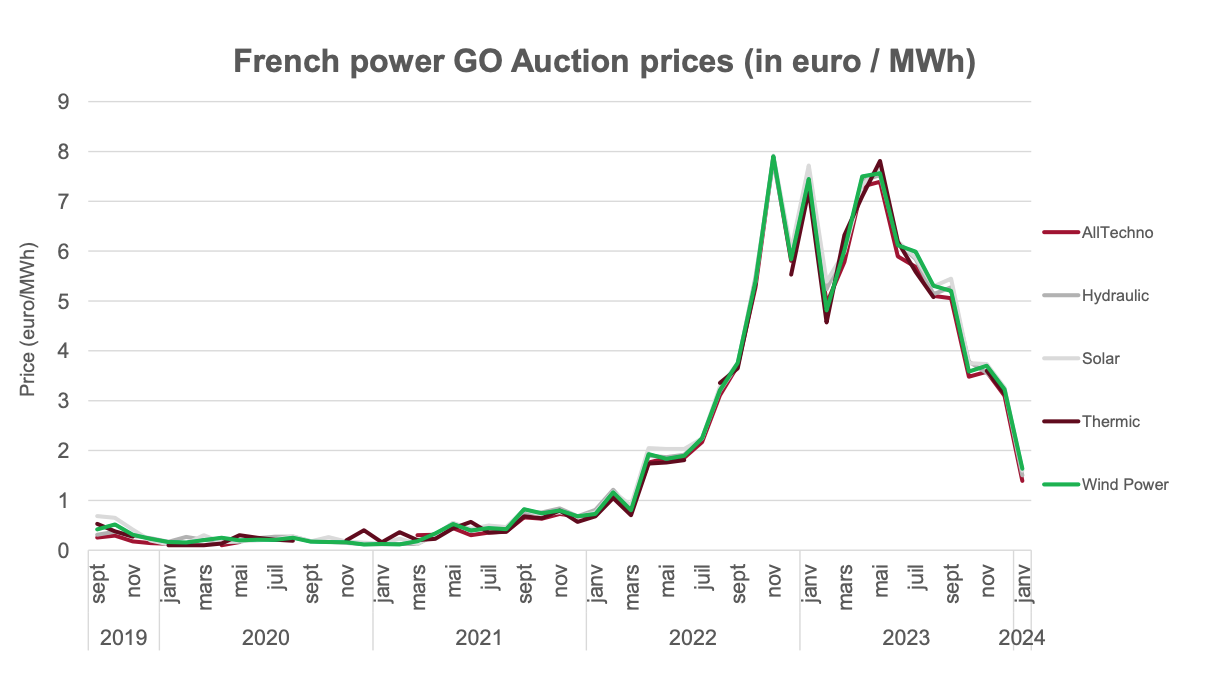

Les Garanties d’Origine (GO) étant émises à l’injection du MWh sur le réseau, elles rémunèrent des moyens de production déjà installés. Leur prix n’est pas connu à l’avance, ainsi un opérateur souhaitant construire de nouvelles capacités renouvelables ne peut pas inclure avec certitude le montant des GO dans son business plan, contrairement à un tarif régulé ou un contrat PPA où le tarif est connu.

A quoi servent donc les Garanties d’Origine (GO) ?

L’idée principale est de créer une incitation au développement des renouvelables. Les Garanties d’Origine (GO) ne financent pas directement la construction de nouvelles capacités de production, néanmoins, elles constituent une source de revenus supplémentaires pour les producteurs (qui sont déjà payés pour leur électricité indépendamment de la vente de Garanties d’Origine). Ce mécanisme est donc pensé pour encourager les investissements en maximisant leur rentabilité.

Cela pourrait fonctionner si le prix des Garanties d’Origine (GO) était stable et suffisamment élevé pour être incitatif, mais à l’heure actuelle :

Dans un rapport publié en 2023, la commission de régulation de l’énergie constatait ainsi que “en l’absence de marché stable des garanties d’origine et sans valeur de long terme, il n’est pas garanti que le marché des Garanties d’Origine (GO) soit en mesure d’adresser des signaux économiques suffisants pour inciter au développement des énergies renouvelables au rythme visé par les pouvoirs publics.”

Pour que l’achat de Garanties d’Origine (GO) puisse devenir un instrument de décarbonation efficace, il est indispensable d’obtenir une cohérence spatio-temporelle beaucoup plus fine entre producteur et consommateur :

En attendant que ces évolutions voient le jour, un certain nombre d’actions peuvent d’ores et déjà être mises en place pour diminuer l’impact de l’électricité dans le bilan carbone :